エッセンシャル!ワインテイスティング基礎知識とサービステクニック(解説)

ワインテイスティングは、素晴らしいワイン体験を追求するための鍵となるものです。グラスの中に注がれたワインを見つめ、客観的に評価することで、その魅力を最大限に引き出すことができます。

ワインの風味や香り、色合いをじっくりと探求し、感性を研ぎ澄ませることが大切です。

今回の記事では、ワインテイスティングの目的やテクニック、そしてワインの外観や香りから読み取れる要素について探っていきましょう。

テイスティングの目的

ワインテイスティングの目的は、客観的な評価とワインを素直に楽しむことです。ワインの魅力を最大限に引き出すために、グラスの中のワインをじっくりと見つめましょう。ワインテイスティングは、感性を研ぎ澄まし、個々のワインの特徴を理解するための重要な手段です。

こちらの記事も参考もどうぞ

目的のひとつは、料理とどんな風に合わせるか?こちらの記事も参考に

テイスティングの環境と方法

ワインテイスティングを行う際には、環境と方法に注意を払うことで美味しさが保たれます。以下では、品温、注ぐ量、時間帯といった要素について説明していきます。

品温

ワインの品温は、その味わいや香りに大きな影響を与えます。一般的に、赤ワインは室温で、白ワインは冷蔵庫で冷やすのが一般的と言われます。ただし、ここで言う室温の設定はフランスの室温を指しています。

具体的な温度で言えば赤ワインは15℃〜18℃、白ワインは8℃〜12℃が適切な品温とされています。発砲性ワインやロゼワインも冷蔵庫でさらに冷やすことが推奨されますが、過冷却にならないよう注意しましょう。

注ぐ量

ワインテイスティングでは、グラスに注ぐ量も重要な要素です。適切な注ぎ量を守ることで、ワインの特徴や味わいを正しく評価することができます。

一般的には、グラスの半分から2/3程度を目安に注ぐのが良いとされています。注ぎすぎると香りや味わいがグラスに多すぎますし、逆に量が少なすぎると評価すること自体が難しくなってしまいます。

時間帯

ワインテイスティングを行う時間帯も重要です。一般的には、食事の前や空腹時に行うことが推奨されています。

朝食前や夕食の前など、胃が重たくない状態でワインを味わうと、より鮮明な味わいを感じることができます。また、テイスティングをする場所は静かでリラックスできる環境が望ましいです。外部の刺激や騒音がなるべく少ない場所で、集中してワインの特徴を味わいましょう。

ワインの外観からわかる要素

ワインの外観は、特徴やスタイルを予測することができます。以下では、濃淡、色調、輝き、清澄度、粘性という要素について詳しく説明します。

外観の情報はテイスティング前に得られる情報であり、ワインの楽しみを数倍深めることになります。

濃淡

濃淡は、ブドウの成熟度や濃縮度を示す要素です。濃い色調は一般的にブドウの成熟度が高いことを示しています。深く濃い色合いのワインは、豊かで濃厚な味わいを持つことが普通です。

一方、淡い色調は若さや軽やかさを表し、爽やかな味わいを期待できます。ワインの濃淡を観察することで、その特徴やスタイルを予測することができます。

色調

色調は、そのワインの熟成度を表します。

赤ワインの場合、若いワインは紫やルビー色をしており、時間とともにオレンジやレンガ色に変化します。白ワインやロゼワインの場合も、若いものは輝かしく透明な色調であり、熟成するとより黄金色や琥珀色に変わります。

色調はワインの年代や品種、熟成度を判断する上で重要な指標となります。

輝き

輝きは、酸度のレベルを示します。

鮮やかで明るい輝きを持つワインは、一般に高い酸度を持ちます。酸度が高いワインは、フレッシュで活気に満ちた味わいを持ち、口の中で爽やかな刺激を与えます。

逆に、輝きが鈍くなると酸度が低下し、柔らかでまろやかな口当たりとなります。輝きはワインのバランスや風味に影響を与える重要な要素です。

清澄度

清澄度は、ワインが健全かつクリアな状態であることを示します。

クリアで透明なワインは、澄み切った状態を保っており、不純物や浮遊物が存在しないことを意味します。清澄度はワインの品質や製造プロセスの管理を反映しています。

ワインが濁っていたり、沈殿物が見られたりする場合は、品質に問題がある可能性があります。清澄度はワインの美しさと品質を評価する上で重要な要素です。

粘性

粘性は、アルコール度数やグリセリン量に関連しています。

高い粘性を持つワインは、舌や口の中でより重たく感じられます。一般的に、アルコール度数が高いほど粘性も高くなります。

粘性の高いワインはしっかりとした構造や濃厚な味わいを持ち、長い余韻を楽しむことができます。粘性はワインのテクスチャーや口当たりを理解する上で重要な指標となります。

ワインのアロマの由来を考える

ワインのアロマは、その個性や特徴を表現する重要な要素です。

ワインが持つ多様なアロマは、ブドウの品種、ワインの製造方法、熟成過程、そして様々な外部要因によって形成されます。

以下では、第一のアロマ、第二のアロマ、第三のアロマ(ブーケ)と呼ばれるワインのアロマの由来について説明します。

それぞれのアロマは、ワインの個性やスタイルを表現しています。テイスティング時には、鼻を使ってワインの香りを楽しみ、その由来や特徴を探求することが重要です。

第一のアロマ: 果実、花、草木、スパイス

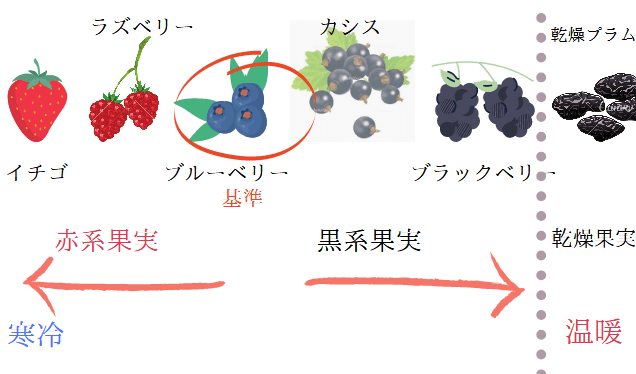

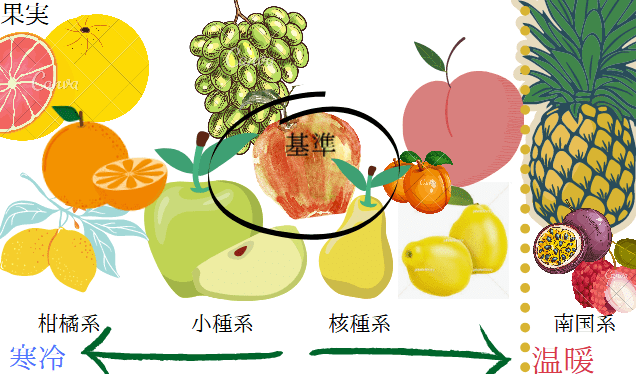

第一のアロマは、ブドウの品種や成熟度に起因する香りです。

果実の香りは、赤ワインでは赤いベリーや黒い果実の香りが感じられます。例えば、赤いベリーの香りはピノ・ノワールやガメイなどの軽やかな赤ワインに特徴的です。

白ワインでは、柑橘類や青りんご、トロピカルフルーツの香りが見られます。また、花や草木の香りもブドウの品種によって異なります。スパイスの香りは一部の品種で見られ、ワインに深みと複雑さを与えます。

第二のアロマ: キャンディ、吟醸香、バナナ、バター、クリーム、生のアーモンド、杏仁豆腐

第二のアロマは、ワインの醸造過程や熟成によって生まれる香りです。

キャンディの香りは、醸造時に使用される特定の酵母によってもたらされることがあります。吟醸香は、特定の酵母や醸造方法によって生じるフローラルな香りです。バナナやバター、クリーム、生のアーモンド、杏仁豆腐の香りは、ワインのマロラクティック発酵や熟成プロセスに由来します。

これらの香りは、ワインの風味プロファイルに豊かさやクリーミーさをもたらします。

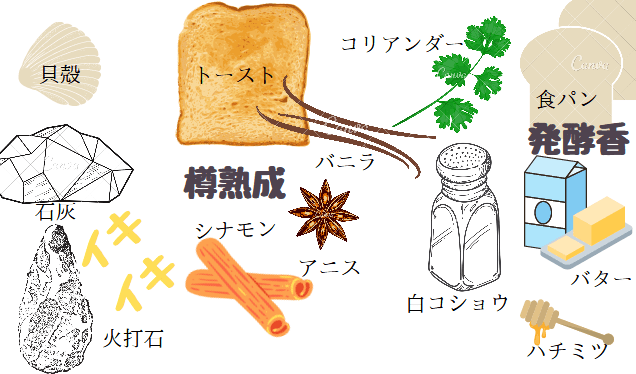

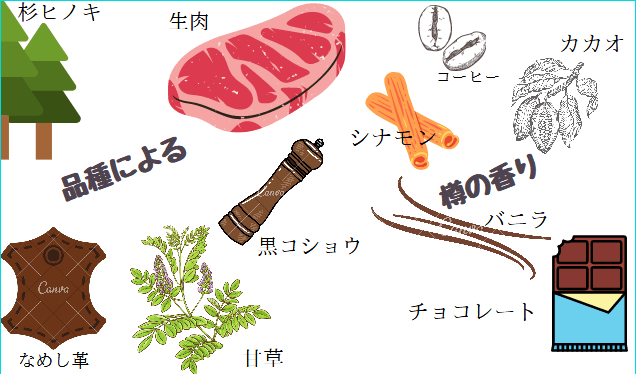

第三のアロマ(ブーケ): ヴァニラ、ロースト、スパイス

第三のアロマは、ワインの熟成や瓶内熟行が進むにつれて発生する香りで、ブーケとも呼ばれます。

この段階では、ワインの複雑な香りが形成され、熟成による変化が感じられます。ヴァニラやローストの香りは、樽熟成や瓶内熟成によって生まれます。

樽からの香り付けやワインとの相互作用によって、スパイスのニュアンスも現れます。これらのアロマは、ワインの高級感や深みを演出し、味わいの幅を広げます。

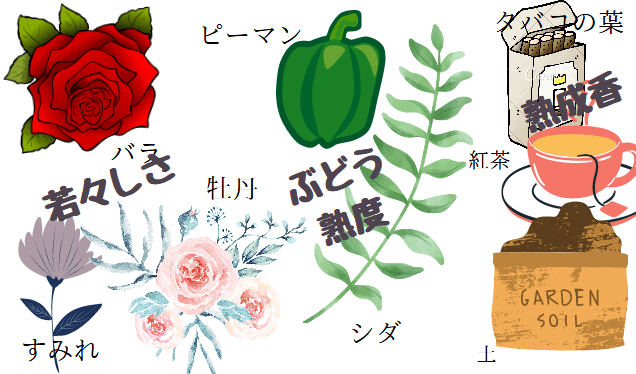

赤ワインの香りの一例、お花の香りはワインの若さが表れます。植物や草などの香りもブドウの熟度が影響し、紅茶やたばこの葉、土の香りなどはワインがどのように熟成されたのかが表現されます。これらを総合的に判断していきます。

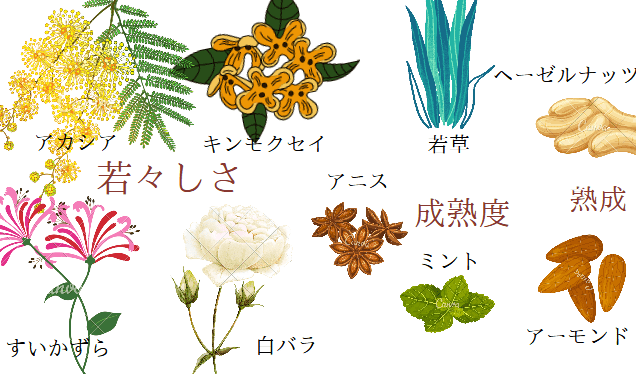

白ワインの香りの一例、お花の種類、草などから若々しいか熟成が進んでいるのか見て取れます。種類が豊富で複雑化、シンプルなキャラクタなのかも大切なヒント。草と言っても、青草のような感じかミントのようなハーブの大きさか、あるいは八角のようなスパイス香なのか、そのボリュームも感じてみましょう。最後にナッツや、トーストなどのどのような熟成を経ているのか、程度はどのくらいか確認できます。

ワインのサービステクニック

ワインのサービスには、適切な温度で提供することや、適切な空気接触を促すことが重要です。また、近年ではスクリューキャップも広く使用されています。以下では、これらの要素について詳しく説明します。

温度を下げたときの味わいの変化

ワインの温度は、その味わいと香りに大きな影響を与えます。

一般的に、白ワインは冷やして提供され、赤ワインは室温で提供されることが多いです。

温度を下げると、ワインの酸味が引き立ち、爽やかな印象を与えます。

また、適度に冷たい状態ではフルーティーな香りが際立ちます。適切な温度で提供されたワインは、バランスの取れた味わいと複雑な香りを楽しむことができます。

温度を上げたときの味わいの変化

一方、赤ワインを温めると、タンニンが柔らかくなり、ワイン全体の風味が広がります。

温度の上昇により、ワインの芳醇な香りやスパイシーなニュアンスがより鮮明に感じられます。

適切な温度で提供された赤ワインは、豊かな味わいと繊細な香りを楽しむことができます。

空気接触の効果

ワインを注いだグラスに空気を触れさせること(スワリング)で、ワインの風味がさらに発展します。

空気接触によって、ワインの香りが広がり、酸味とタンニンが調和します。ワインを注いだ後、少し時間を置くことで、ワインの風味がより豊かになることがあります。

ただし、ワインが過度に空気に触れすぎると、酸味が鈍化し、風味が失われる可能性もあるため、適度な空気接触が重要です。

おわりに

今回の記事ではワインテイスティングとサービステクニックについて、基本的なポイントを紹介しました。ぜひ、日常の中でワインの時間を大切にし、新たな発見や感動を味わってください。

記事を書いた人

- ワイン愛好家に向けて2023年よりWebサイト「WINE自習室」でワインの魅力を発信。エレガントな赤、アロマティックな白ワインが好み、最近は陽気なイタリアワインがお気に入り、ワインを飲むのが楽しくなる情報をたくさん配信できるよう頑張ります。J.S.Aワインエキスパート2020年取得

最新の投稿

「WINE自習室」は、ワインに関する知識を深め、楽しんでいただくための情報をお届けするサイトです。

当サイトは、アフィリエイト広告収入により運営しております。記事を通じて、ワイン選びや知識を深めるお手伝いができれば幸いです。

なお、当サイト内のリンク先(楽天やYahooなど)で商品をご購入いただいた場合、運営者にアフィリエイト報酬が発生することがあります。

もし記事が参考になりましたら、ぜひバナー広告もご覧ください。皆さまのご支援が、今後のコンテンツ充実に繋がります。

これからも、ワインを楽しむひとときをサポートしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

コメントは受け付けていません。